~ Labi-labi pelipur lara

Pada suatu masa di tahun 90-an, labi-labi adalah angkutan kota terfavorit saya. Bersama labi-labi Aceh atau ada yang menyebutnya sudako (sudek), saya tumbuh meniti kehidupan remaja yang alakadarnya di zaman Aceh berstatus DOM.

Saya menjadikannya tunggangan menuju ke sekolah, dan tempat jatuh cinta. Bagaimana rasanya jatuh cinta di angkutan bernama labi-labi? Rahasia.

Tapi yang ingin saya beberkan di sini adalah bagaimana saya sempat mampu jatuh cinta dengan mobil labi-labi ini.

Saya mulai akrab dengan labi-labi sejak kelas tiga SMP. Hanya ini satu-satunya angkutan yang bisa memenuhi keinginan saya yang anak kampung ini menuju kota. Dengannya saya bisa menjangkau kota yang berjarak 36 kilometer.

Zaman sekarang, jarak segitu bisa dibilang “cuma” karena belum banyak masyarakat yang memiliki mobil maupun sepeda motor.

Tapi zaman itu, menaiki labi-labi atau sudako menjadi semacam prestise di Aceh. Tepatnya yang saya alami. Entah apa yang dibanggakan, tapi begitulah adanya.

Labi-labi saat itu menjadi angkutan utama karena hampir semua orang bergantung padanya. Entah untuk bepergian ke kota, mengangkut hasil panen, atau memborong barang dagangan toko kelontong.

Saat SMU saya pindah sekolah ke kota dan tinggal di rumah nenek, sudako tetap menjadi kebutuhan utama transportasi. Terutama untuk pulang dan pergi ke sekolah.

Namun, yang namanya remaja, ada saja kegiatan yang dilakukan di luar kebiasaan orang normal. Walaupun bila dipikir-pikir, itu cuma sesuatu yang biasa bagi orang kampung.

Salah satu contohnya, bergelantungan di pintu belakang labi-labi.

Jika pernah naik labi-labi Aceh, di pintu belakangnya pasti kamu temukan sebuah cantelan besi melengkung untuk berpegangan.

Hampir semua labi-labi punya pegangan besi itu. Jika tak ada, bisa dipastikan labi-labi tersebut tidak terlalu bernafsu mengejar sewa alias penumpang.

Gantungan besi tersebut wilayah sakral kernet. Biasanya, kernet akan bergantungan di situ dengan matanya jelajatan mencari calon penumpang di jalan sambil berteriak, “Kota, Dek! Kota, Dek!”

Teriakan ini selalu sama walaupun moncong labi-labi sebenarnya sedang menjauh dari kota. Namun, si kernet sudako selalu punya alasan karena nanti labi-labi tersebut akan kembali masuk terminal di kota.

Biar pun itu area keramat, penumpang juga dipersilakan menggunakan gantungan besi tersebut. Terutama ketika labi-labi sedang full muatan.

Sebagai penumpang yang baik, saya tentu tak mau ketinggalan berpartisipasi. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya; saya bergelantungan di labi-labi yang kosong penumpang.

Siang itu, cuma ada kernet yang sedang bersantai di jok belakang. Setengah memaksa dia menyuruh saya masuk. Saya menolak dengan halus.

Alasannya, tangan butuh peregangan karena hampir kram setelah memegang pulpen setengah harian.

Alasan yang klise. Kesukarelaan bergantungan sepanjang perjalanan pulang dari sekolah itu cuma demi mengeringkan salah satu area lipatan pada tubuh yakni ketiak.

Saya ingin merasakan belaian manja angin pada rambut ketiak yang sudah banjir keringat.

Entah karena dampak aroma tak baik dari ketiak yang bertebaran sepanjang jalan, hingga saya turun tak ada penumpang yang naik.

Di lain waktu, ketika ketiak normal, sesekali saya rela bergantungan demi membuktikan kepada para penumpang yang lain bahwa bisep saya kuat. Ya, sekadar menahan beban tubuh sepanjang perjalanan pasti kuatlah.

Bergantungan di labi-labi akan membuatmu terlihat macho sesaat dan kadang-kadang dianggap sebagai anak yang kuat.

Tapi ada temanku yang memilih atap labi-labi sebagai tempat favorit memamerkan diri. Tidak tahu apa yang ingin dipamerkannya. Hanya berteriak-teriak tidak jelas sepanjang jalan.

Zaman itu, karena belum punya akun media sosial, remaja-remaja sebaya saya kerap memamerkan diri di tempat-tempat ajaib seperti itu.

Walaupun tidak semuanya, ya.

Pergi maupun pulang sekolah, sarana transportasi yang tersedia hanya labi-labi. Jarang sekali saya menumpang kawan yang punya motor. Rasanya terlalu mewah untuk naik motor pada tahun-tahun itu.

Sebagai anak sekolah, menanti labi-labi saat pagi terkadang menjadi sebuah rutinitas yang membosankan. Makin bosan bila sudakonya penuh atau isinya siswa semua.

Tak ada siswi. Tidak ada yang bening-bening untuk dilihat.

Tidak ada wangi bedak atau parfum yang mampu membuat bulu hidung bergetar-getar sepanjang perjalanan.

Untuk tiba di sekolah, dari rumah saya mesti dua kali naik labi-labi Aceh tersebut karena berbeda jurusan atau trayek. Dua kali perjuangan.

Walaupun kerap bergegas agar tiba sebelum pukul delapan di sekolah, saya sering harus menerima kenyataan menaiki labi-labi yang sesak penumpang.

Bahagia sekali jika bisa menaiki labi-labi yang lumayan kosong atau seat depannya kosong. Duduk di bangku depan sambil menemani supir rasanya semacam bonus.

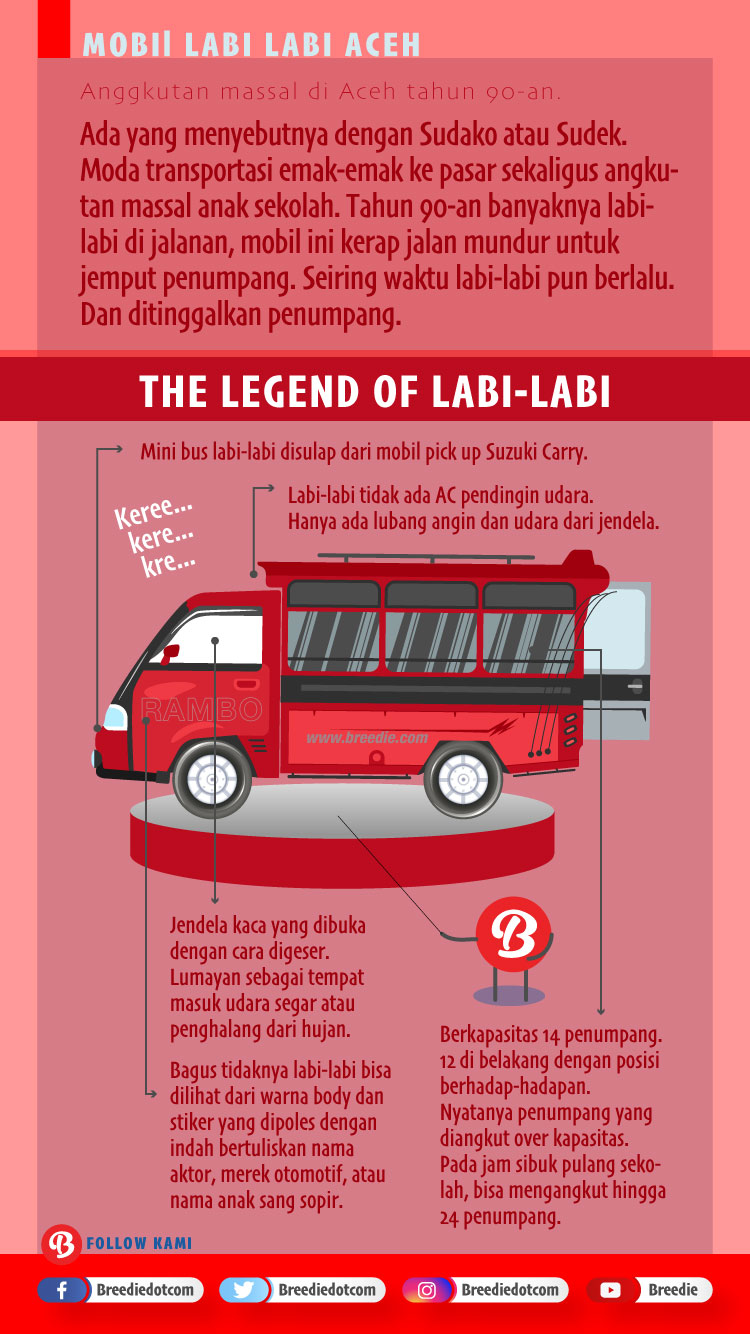

Sebuah labi-labi sejatinya memuat 14 penumpang dalam kondisi normal. Duabelas penumpang duduk di belakang dalam posisi berhadap-hadapan. Sedangkan dua lagi di bangku depan.

Yang sering terjadi, setiap pagi tetap ada saja labi-labi yang mengangkut hingga 24 penumpang.

Duabelas lagi duduk di mana? Gelantungan di pintu belakang atau duduk di atap.

Kalau ada polisi lalu lintas yang menegur, barulah supir melarang penumpang gelantungan atau duduk di atap. Tapi ini jarang terjadi.

Acapkali labi-labi melenggang dengan slow-nya di depan polisi dengan muatan overload. Kecepatannya mesti slow supaya labi-labi tersebut tidak jumping ke sawah atau limbung di tikungan. Ekstrem bukan?

Lebih ekstrem lagi, ada sopir labi-labi yang jiwa racing-nya sangat menggelegak pada pagi-pagi seperti itu. Dengan penumpang yang membeludak, dia tetap memacu mobil mendekati kecepatan 80 kilometer per jam.

Kalau ditanya apa alasannya beliau bilang agar anak-anak tidak telat.

Jadilah labi-labi tersebut mirip mobil drag race dengan posisi moncong agak terangkat ke atas karena beratnya banyak menumpu di belakang. Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap melihat tapi keseringan asyik saja.

Apalagi kalau posisi sebagai penumpang. Sebelum bertarung dengan rumus-rumus Matematika, Fisika, dan Kimia di sekolah, adrenalin telah terpacu lebih dulu di jalanan.

Bersama labi-labi Aceh yang dipacu seorang sopir bengal.

Situasi penumpang over capacity juga terjadi saat pulang sekolah. Apalagi di dekat sekolah saya juga banyak terdapat sekolah lain. Ada SMP, SMA swasta, MAN, MTsN, bahkan STM.

Bisa dibayangkan betapa banyak calon rezeki para abang labi-labi kala itu. Bahkan mereka bisa beberapa kali bolak-balik untuk mengangkut anak sekolah.

Sebagai bukti dari banyaknya rezeki, banyak labi-labi yang dipoles dengan hiasan stiker supaya menarik minat penumpang.

Bangku-bangku disetel agar selalu empuk. Jika ada joknya yang sobek segera diganti baru.

Namun, ada juga labi-labi yang jarang terkena perawatan. Biasanya, untuk menandai labi-labi bagus atau tidak, cukup melihat dari warna body dan stiker besar yang ditempel mencolok di kaca depan.

Isi stiker macam-macam. Segala judul film, nama aktor terkenal, maupun merek otomotif. Predator, Rambo, Ferrari, bahkan ada nama orang. Entah nama si supir atau nama anaknya.

Ada juga labi-labi yang norak karena sekujur tubuhnya, hingga pelek, ditempeli stiker. Serasa menaiki mobil balap saja.

Perkara memilih labi-labi biasanya dilakukan oleh para cewek. Mereka takut naik labi-labi jelek, apalagi yang sobek bangkunya karena takut digigit pijet (semacam kutu).

Saya juga begitu kadang-kadang. Makanya sepulang sekolah, saya lebih suka menunggu labi-labi yang bagus.

Selain malas berdesakan, bergerombol di pinggir jalan atau nongkrong di warung juga mujarab untuk sejenak melepas penat selepas sekolah.

Sesekali, melihat anak-anak STM bercanda dengan sesamanya memakai kunci Inggris.

Labi-labi Aceh tak punya AC layaknya bus Sempati Star atau PMTOH. Yang tersedia hanya AC alam. Bila di siang bolong yang panas terik tanpa angin kamu bergerombol di dalamnya, otomatis AC alam tak berfungsi sama sekali.

Yang terasa cuma gerah, gerah, gerah, dan penat. Belum lagi jika tiba-tiba menyeruak bau ketiak diselingi bau kentut yang mendesis. Pekat sudah hidupmu.

Kesempurnaan sebuah siang yang menjadi pengantar mimpi buruk kala malam tiba.

Hingga tamat SMA, saya masih setia menggunakan mobil labi-labi. Bahkan ketika angkutan Damri dihadirkan Pemda untuk mengangkut anak-anak sekolah saya tetap memilih labi-labi.

Alasannya sederhana, pantat saya telah memiliki ikatan kimiawi yang kuat dengan jok labi-labi.

Alasan lain yang agak syahdu, jika agak kosong saya bisa selonjoran kaki di sudut sambil menaruh kepala di sisi jendela yang terbuka; menikmati desir-desir angin sebagai sebuah nikmat dunia.

Tapi yang pastinya, turun dan naik labi-labi begitu ringkas dan tak memakan kalori berlebih. Cukup dua kali langkah saja.

Sebagai remaja, saya juga menemukan keasyikan lain di labi-labi: curi-curi pandang. Ini terjadi ketika di dalam labi-labi ada siswi yang tampangnya sangat lumayan untuk merangsang pertumbuhan jerawat.

Perkara ini makin terasa asyik ketika berada dalam posisi berhadapan. Mata pun akan berputar pada rotasi yang sama. Sesekali melihat ke jendela, sesekali ke wajahnya.

Ditambah lagi, bila dari depan kemudi, supir menyetel kaset tape berisi lagu-lagu melow yang populer di zaman itu seperti Kangen Dewa 19 atau Mungkinkah Stinky.

Suasana berubah jadi lain. Rasanya tak ingin cepat-cepat tiba di rumah.

Bila telah tibanya waktu turun, saya berharap besok hal serupa akan terjadi lagi. Duduk berhadap-hadapan lagi, saling curi pandang lagi. Walaupun saling tak tahu nama.

Belakangan, ketika tamat SMA dan kuliah di Banda Aceh, pada semester-semester awal pantat saya masih terbawa kultur labi-labi. Walaupun sudah mulai malas bergelantungan.

Selain gengsi karena status sudah berganti menjadi mahasiswa, saya tidak menemukan lagi apa asyiknya bergelantungan di labi-labi.

Namun, lambat laun labi-labi mulai saya tinggalkan karena lebih banyak kawan yang naik robur, bus mahasiswa legendaris tersebut. Atau Damri tapi yang joknya sudah busa.

Saya terpaksa berubah haluan demi solidaritas. Banyak kawan yang suka naik Robur atau Damri karena tarifnya murah dibandingkan labi-labi.

Sementara labi-labi digunakan hanya ketika dihadapkan pada kondisi darurat semisal perlu cepat tiba di kampus. Atau tubuh terlalu lelah dan ingin secepatnya tiba di kosan.

Di Banda, jarang saya berdesakan di labi-labi. Mungkin karena jumlah angkutan kota ini banyak dan pilihan transportasi beragam, penumpang tersebar rata.

Beberapa kali masih terlihat anak sekolah bergelantungan saat pagi. Pemandangan yang memantik memori ke masa SMU dulu, terutama di bagian scene curi-curi pandang.

Pernah suatu kali, kepala saya begitu penuh dibuai kenangan tersebut. Tentu bukan sebuah kenangan yang menurut istilah netijen, mengandung bawang, cabe, dan merica.

Saya iseng mencoba mengulanginya. Berharap ada sebuah deja vu. Namun, yang saya temukan di labi-labi hanya bapak-bapak dan nyak-nyak Pasar Aceh.

Tidak mungkin, dong, saya curi-curi pandang dengan mereka. Sedikit kecewa, saya lantas mengubur kenangan-kenangan itu.

Bus Robur kemudian menjadi pilihan utama transportasi. Saya diam-diam mulai melupakan labi-labi Aceh ini. Pelan-pelan cinta saya kepada si kura-kura air meredup, dan pada gilirannya pupus sama sekali.

Padahal, jasanya sangat besar dalam membantu saya menghadapi kenyataan hidup ini.

Labi-labi yang menjadi saksi bagaimana saya begitu gundah pada suatu pagi karena PR belum siap. Atau karena perut berontak ingin cepat-cepat ke toilet untuk berak.

Era sepeda motor datang, saya hanya melihat dari jauh saat labi-labi mulai kekurangan penumpang. Orang-orang sudah mampu kredit kendaraan sendiri. Labi-labi hanya mengangkat nyak-nyak pedagang sayur.

Makin kekinian, di jalanan dia mesti bertarung dengan bus transportasi massal kepunyaan pemerintah yang lebih diminati penumpang. Karena lebih berkelas, lebih sejuk, dan lebih wangi.

Sungguh, saya ingin sekali menaikinya lagi. Bukan untuk mengulang kenangan tapi ingin meminta maaf bahwa saya tidak bisa lagi menjadi penumpang setianya.

Oh, Labi-labi Aceh, kaulah legenda hidup yang pernah membuatku macho sesaat.

Diperbarui pada ( 3 Maret 2024 )