~ Ayo sinii… saya kasih saran brilian biar masalahnya tidak kekal dan abadi

Ketika berbicara tentang Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus), maka kita akan terbayang satu spesies yang unik. Kemampuan mengingatnya dan kepintarannya sangatlah mengagumkan.

Bukan itu saja, yang menjadi spesial, Gajah Sumatera merupakan spesies endemik di pulau Sumatera. Artinya, gajah ini hanya hidup dan ditemukan di hutan-hutan pulau Sumatera. Tidak akan pernah dijumpai di hutan-hutan pulau lain atau benua lain.

Aceh salah satu provinsi di Sumatera yang menjadi tempat hidup gajah. Menariknya, tidak hanya sekedar menjadi tempat hidup, tetapi Aceh mempunyai kedekatan-kedekatan dengan gajah.

Wow, kedekatan yang macam mana? Ternyata, dahulu kala, kerajaan-kerajaan Aceh mempunyai pasukan gajah dan gajah yang diistimewakan.

Pengembara-pengembara asing semisal Marcopolo dan Ibnu Bathuthah menulis hal tersebut di catatan perjalanannya ketika mereka mengunjungi ujung utara pulau Sumatera.

Sejarah yang cukup membanggakan untuk orang Aceh, bukan? Yup, saya tahu, sejarah itu penting. Sejarahlah yang menjembatani antara masa lalu dan masa sekarang, tetapi jangan terlalu lama keenakan berkubang di romantisme masa lalu, ya.

Takutnya bisa jadi lupa dengan masa sekarang. Hehe.

Seiring dengan waktu yang terus berubah dan berkembang, gajah yang berproses di dalamnya akan ikut terkena dampaknya juga.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pertumbuhan populasi manusia di daerah teritori gajah mengakibatkan perubahan-perubahan pada penggunaan lahan dan tutupan hutan.

Hal ini mempersempit ruang gerak gajah dalam bermigrasi dan mencari makanan. Dikarenakan gajah dan manusia berbagi tempat hidup yang sama, benturan-benturan antara mereka pun tak terhindarkan dan akhirnya, terjadilah konflik.

Berdasarkan dari pengamatan saya yang jauhnya hanya beberapa tombak, konflik gajah dan manusia kerap terjadi di Aceh. Media cetak dan online sering memberitakan kasus-kasus konflik gajah dan manusia di beberapa kabupatennya.

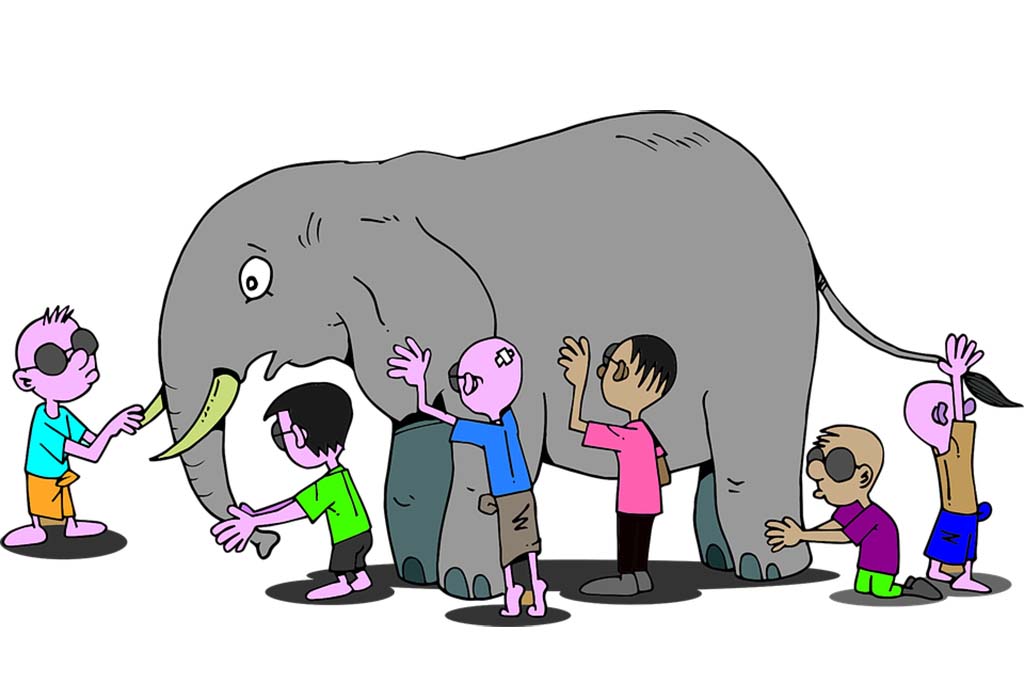

Melihat dari kasus-kasus tersebut, berbagai macam sudut pandang bisa saya temukan. Ada yang mendesak untuk segera menangani konflik gajah dan manusia, ada yang berusaha menawarkan solusi, ada yang membela gajah dan ada juga yang membela manusia.

Dengan penuh cinta, saya sedikit pun tidak ragu, pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah konflik gajah dan manusia sudah berusaha dengan maksimal, termasuk juga peneliti-peneliti dan beberapa LSM lingkungan yang berusaha menyuarakan keselamatan jiwa gajah.

Pedihnya, konflik masih saja terjadi. Rasa-rasanya, ini masalah, kok, tidak selesai-selesai.

Beberapa pertanyaan sederhana menari-nari di kepala saya. Apakah mereka belum mampu menganalisa sedetil-detilnya konflik gajah dan manusia?

Sebenarnya, cikal bakal konflik gajah dengan manusia sudah tercium di masa lalu, lho. Contohnya, seperti yang diceritakan oleh C. R. Carpenter dalam laporan surveinya pada tahun 1938, “A Survey of Wild Life Conditions in Atjeh North Sumatra: With special reference to the Orang-Utan”, gajah merusak desa-desa kecil dan sawah-sawah orang lokal pada beberapa daerah pantai timur dan pantai barat Aceh.

Dikarenakan tidak mempunyai senjata, orang-orang lokal meminta bantuan tentara untuk melindungi mereka. Tentara-tentara menyambut antusias permintaan “elephant control” tersebut dengan cara menembakinya.

Selain itu, C. R. Carpenter juga menyebutkan bahwa dua kebijakan yang berlaku (kebijakan melindungi gajah dan kebijakan melindungi perkebunan dan pertanian) bisa membuat sebuah konflik muncul dan berlanjut menjadi semakin buruk.

Opini umum yang berkembang saat itu adalah penerapan peraturan tidak boleh membunuh gajah secara otomatis meningkatkan populasi gajah.

Dengan tingginya populasi gajah, ditambah dengan keadaan negara yang sedang membangun, maka serangan dan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh gajah, menurut Carpenter, akan menjadi masalah yang membutuhkan penanganan yang cerdas.

Hmm, kalau saja laporan survei C. R. Carpenter sejak dulu dijadikan sebagai rujukan dan pelajaran untuk masa depan, besar kemungkinan bahwa masalah konflik gajah dan manusia sudah bisa ditangani dengan baik.

Ini baru satu contoh laporan survei saja, belum lagi dari laporan-laporan, jurnal-jurnal dan buku-buku zaman baheula yang lain.

Yaa, mau apa dikata, sudah menjadi tabiat kebanyakan manusia, ketika masalah sudah pelik dan rumit, di situ baru mencari solusi. Ibaratnya, ketika hukum alam memanggil (dibaca: kebelet), di situ baru mencari WC dan WC-nya WC umum pula.

Sakitnya, WC umumnya belum dapat, eh, isi perut sudah bersatu padu mengeluarkan segala ampas-ampasnya. Sudah nasibmu, Nak.

Terus, apa yang harus dilakukan jika masalahnya sudah pelik dan rumit? Menurut saya, sekiranya pihak yang berwewenang sudah buntu dengan solusinya, sah-sah saja, kok, melambaikan tangan ke kamera atau minta dilemparkan pelampung untuk bertahan hidup.

Eitss, janganlah. Masa segitu saja sudah menyerah. Hidup penuh dengan pahit getir. Pantang menyerah adalah kunci. Hih! Basi. Haha.

Begini saja. Saya ada saran. Sepanjang yang saya tahu, untuk menyelesaikan masalah konflik antara dua pihak, yang pertama dilakukan adalah conflict analysis dan dilanjutkan dengan planned multiparty intervention.

Conflict analysis melibatkan penyelidikan tentang konsekuensi, level dan dimensi konflik dengan tujuan untuk memahami penyebabnya, sedangkan planned multiparty intervention melibatkan penggunaan teknik-teknik yang bisa membuat perubahan pada satu konflik, contohnya rekonsiliasi, negosiasi dan mediasi.

Nah, sungguhlah elok kalau rekonsiliasi, negosiasi atau mediasi menjadi jawaban terakhir penyelesaian konflik antara gajah dan manusia.

Gajah dan manusia, termasuk pihak yang berwewenang dan LSM lingkungan, didudukkan dalam satu meja untuk mendiskusikan beberapa poin bersama dalam rangka mencapai kesepakatan damai.

Saya bisa membayangkan kalau rekonsiliasi, negosiasi atau mediasi terjadi. Gajah akan menghardik manusia.

“Wahai manusia, ngapain aja selama iniii. Kalian selalu menganggap diri kalian adalah pusat dari semesta. Kalian selalu menganggap tanah, air, tumbuhan dan hewan hanyalah sebagai komoditas yang kalian punyai, lalu diperlakukan sesuka hati kalian. Konflik terjadi karena kalian terlalu rakus. Kami juga berhak dengan tempat hidup kami!”

Ternyata gajah secara tidak langsung mengingatkan manusia pada kata-kata Aldo Leopold dalam buku “A Sand County Almanac: And Sketches Here and There” tahun 1949 yaitu “We abuse land because we regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and respect”.

Manusia menimpali dengan jurus-jurus maboknya, “Bukan begitu, jauh-jauh hari, kami sudah berusaha menangani dan mencari solusi untuk konflik ini, tapi kami terkendala dengan anggaran dana..bla-bla-bla, kemudian anggaran dana kami..bla-bla-bla…”

(((ANGGARAN DANA)))

Hoaamm. Zzzz. Alasan klasik. Begitu seterusnya, sampai musim panen buah rumbia tiba. Pahit-pahit.

Oke, kita tinggalkan dulu proses rekonsiliasi, negosiasi atau mediasi mereka. Kelewat alot diskusinya.

Kita berangkat ke pertanyaan berikutnya saja. Bagaimana dengan peneliti-peneliti handal kita? Apakah mereka belum mampu mengoperasikan sebuah konsep penelitian untuk mengukur dan memahami konflik gajah dan manusia?

Sesungguhnya, penelitian-penelitian tentang konflik gajah dan manusia telah banyak dilakukan, tetapi peneliti-peneliti, sepertinya, masih saja kesulitan mengukur dan memahami konfliknya secara akurat.

Saya ada saran lagi, akan lebih baik konflik gajah dan manusia diukur dan dipahami dalam bentuk centimeter, kodi, rim, kilogram, kwintal, atau yang sejenisnya. Tentunya membuat lebih gampang dan akurat kan? Maka akan sering kita temukan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang berbunyi:

“Kondisi konflik antara gajah sumatera dan manusia di Aceh adalah 15.42 kwintal”

“Dampak terbesar dari konflik gajah sumatera dan manusia di Aceh adalah 62 kodi”

Coba direnungkan kesimpulannya. Saking akuratnya, berapa desimal di belakang angka pun bisa didapatkan. Kalau ini digunakan, beuhh… bayangkan saja bagaimana intervensi strategi dan kebijakan yang bisa dilakukan terhadap masalah konflik gajah dan manusia di Aceh.

Pasti fantastis, bombastis, tepat, cerdas, dan luar biasa.

Sayangnya, kesimpulan yang akurat tersebut akan sia-sia jika peneliti menerapkan “strategy of hope”. Cara kerja strateginya adalah peneliti hanya berharap hasil kerja penelitiannya akan berguna untuk para profesional di lapangan, setelah itu, ya, sang peneliti tidak melakukan apa-apa.

Mudah-mudahan peneliti yang modelnya kayak gitu populasinya semakin menurun dan perlahan-lahan diklasifikasikan sebagai spesies yang super sangat terancam punah. Bijimana, cocok?

Terakhir, untuk kesimpulannya, konflik gajah dan manusia di pulau Sumatera, khususnya di Aceh, seakan-akan telah menjadi masalah yang abadi. Tak dipungkiri, sudah sepatutnya untuk segera mengikuti saran-saran saya di atas.

Eh, lupa, jangan-jangan, masalah konflik gajah dan manusia lebih ke politis, daripada isu-isu teknisnya, makanya masalahnya tidak selesai-selesai. Haduuhhh.

Mainkan musiknya, sodara-sodaraaa.

Jreengg…Jreengg…Jreenggg!

Diperbarui pada ( 3 Maret 2024 )